故宫红墙与银杏

深秋的紫禁城,红墙之上银杏叶铺成金色的海。

我总觉得,北京的秋天是被故宫收藏着的。

十月过半,城里的银杏尚在犹疑,紫禁城内的那几株却已等不及,将满树的叶子染成了透亮的金。午后的阳光斜斜地铺过来,落在朱红的宫墙上,光影交叠处,仿佛有人用一支极细的笔,将六百年的光阴一笔一画地描进了砖缝里。

我从东华门进去,沿着窄窄的夹道往里走。两侧的宫墙高耸而沉默,红色深得近乎凝固,像一层被时间反复涂抹的釉。偶尔有风穿过甬道,带起地面上几片银杏叶,它们翻转着、犹豫着,最终轻轻落在墙根。那种金黄,不是春天油菜花式的明艳,而是经了霜、沉了露之后,从骨子里透出来的暖。

走到文华殿附近,满地金叶铺陈如毯。有几位老人坐在长椅上,抬头望着枝桠出神。阳光透过银杏叶筛下来,碎成满地光斑,落在他们灰白的发间。没有人说话,四下里安静得只剩风过树梢的簌簌声。紫禁城的秋色不是张扬的,它是克制的,像宫墙内的规矩,再盛大的颜色也收着几分端庄。

转过太和殿的廊角,我看见琉璃瓦上搁着几片红叶。不知从哪里飘来的,薄薄地贴在明黄的琉璃上,像一封迟到了几百年的信。瓦脊上的吻兽昂首望天,脊背上积了细密的苔痕,在午后的光线里泛着青铜色的微光。

临近傍晚,天色转成一种极淡的琥珀色。我站在御花园的老柏树下,看夕阳一寸一寸地从宫墙上收回去。红墙由明转暗,从朱砂色沉入赭石,再慢慢融进暮色里。银杏树的影子被拉得极长,横过整条甬道,投在对面的灰砖地上,像一幅即将褪色的水彩。

有那么一刻,我恍惚觉得时间并未流动。六百年前的某个深秋傍晚,或许也有人站在同样的位置,看同样的夕阳、同样的银杏渐渐隐入夜色。住在这座城里的人早已散尽,而银杏年复一年地黄,红墙年复一年地被夕阳染成更深的红。

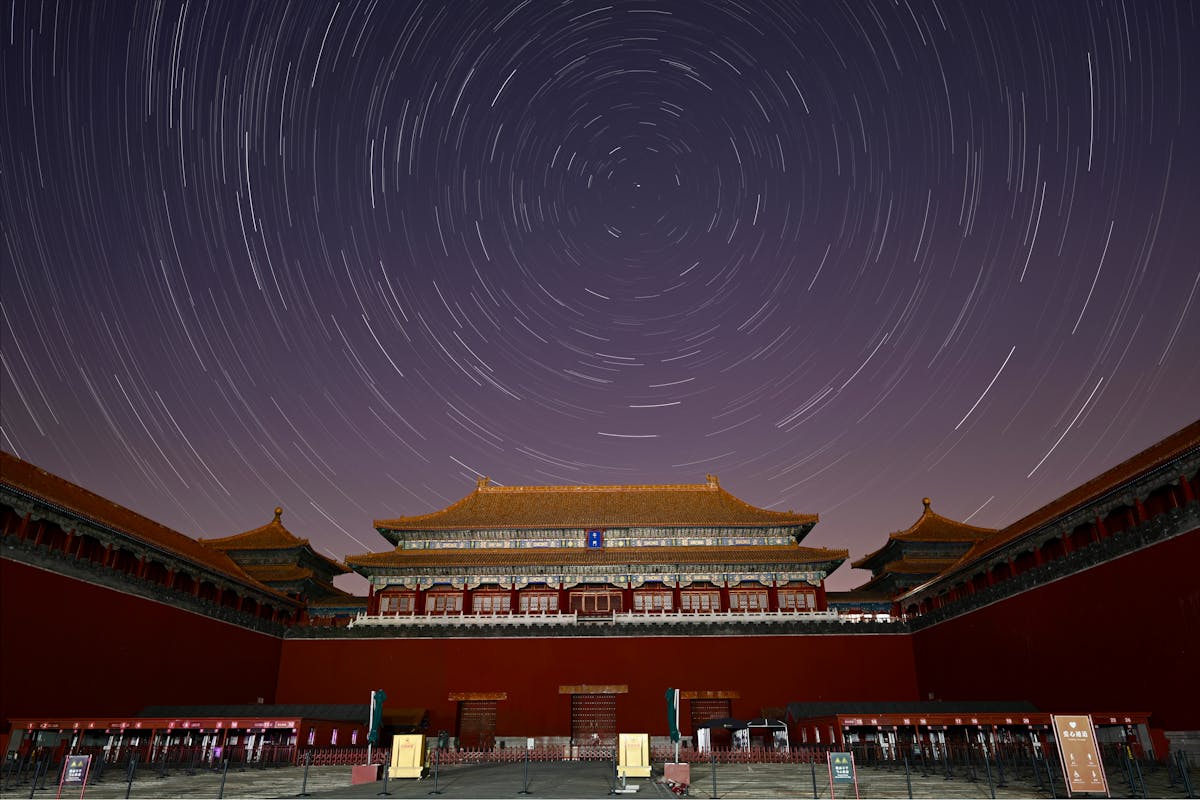

走出神武门的时候,暮色已经四合。回头望去,故宫的轮廓在深蓝色的天幕下只剩一道沉静的剪影。我想,北京最好的秋天就在这里——在红墙与金叶之间,在琉璃与落日之间,在六百年的沉默与一季的灿烂之间。